緑のロッコールRokkorと

ZEISSレンズ

光が空気とガラスの間を通る時、光の一部は反射されます。写真用

レンズには空気とガラスの境目がいくつもあるため、光が何度も反

射すると、視界に霧がかかったように白っぽく見えます。光の反射

を抑制するためにコーティングが行われますが、初期のミノルタの

レンズでは、レンズが緑色に見えるため、「緑のロッコール」の愛称

で親しまれました。「ロッコール」は六甲山に由来します。

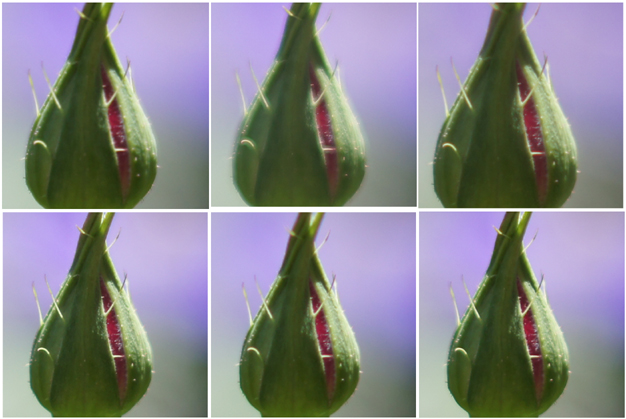

ギャラリー

MCロッコールとMDロッコールの違い

オールドレンズに興味を持ったカメラ女子が、各メーカーのオールドレンズについて調べ始めると、分からない記号が沢山出てきます。世界のニッコールなら「非Ai」「Ai」「Ai-s」、写真はレンズで決まるヤシカコンタックスマウントのカールツァイスなら「AEG」「AEJ」「MMJ」、緑のロッコールと呼ばれたミノルタロッコールレンズなら「AUTO

ROKKOR」「MC ROKKOR」「MD ROKKOR」「NewMD」でしょうか。

こなれた中古価格で優れた描写力を発揮してくれるミノルタ製ロッコールレンズは、購入を検討されるカメラ女子も多いようですが、何が違うのかわからないと頭を抱える場合もあるようです。特にMCロッコールとMDロッコールは「C」と「D」でいったい何が違うのか?この点については、解説されているサイトも多いので今更という感じもしますが、とりあえず解説しましょう。

【MC Rokkorロッコール】

レンズの絞り値が、幾つに設定されているのかカメラ側に伝達する爪(メーターカプラー)を装備しているレンズです。XG-EやXG-Sでは、絞り優先露出撮影が可能です。

【MD Rokkorロッコール】

別ページで解説しているminolta XDで実現した、絞り優先とシャッター速度優先の両優先を実現するため、カメラ側から絞り値を制御するためのMD爪を装備しているレンズです。

以上のような解説は、あちこちのサイトで記載されている通りで間違いはありません。初心者の方は「新しいMD Rokkorの方が良いんですね」と考えられるようです。

Sonyα7シリーズに代表されるミラーレスカメラに、マウントアダプターを仲立ちとして装着する場合は、上記の爪は全く機能しませんから、MDとMCの機能の違いは気にしなくていいと思います。

それより大事と思うのは、光が通るレンズそのものです。MC Rokkor の中には、そのガラスのレンズ自体は、前世代のAOTO Rokkorと同じものもあります。MD Rokkor の中にも、そのガラスのレンズ自体は、前世代のMC Rokkorと同じものもあります。更にNewMDレンズの中にはMDロッコールと同じものも・・・・・

レンズの呼称が変わっても、中身が変わっていない場合があるのです。レンズのコーティングが若干変わっている場合はありますが、描写により大きな影響を与えるのは、レンズ構成ですよね。

ここからが皆さんお待ちかねの本題です。どの世代のレンズが一番良いのか?ですね。良し悪しの判定は基準が変われば、判定結果も変わってしまうものなので、猫の好みを書くことしかできませんが、迷ってらっしゃる方の参考になれば幸いです。

好きなのはズバリ初期のMD Rokkorですね。次世代のNewMDでは、焦点距離と開放F値が同じでも小型軽量になったレンズが少なくありません。猫自身NewMDレンズを多数所有していましたが「描写よりも小型軽量化を優先した設計」という印象を持っています。価格も安く、描写に優れるMD

Rokkorを、迷っている方にはお勧めします。さらに前の世代のMC Rokkorにも、同じレンズ構成のままMD Rokkor となったものがあるようです。それらのレンズは優秀且つお買い得ですから、探してみると面白いでしょう。

標準レンズ

猫が初めて一眼レフのカタログを見た頃は、ボディに50mm/1.4レンズを装着した写真が載っていました。ズームレンズが一般的になるまでは、初めて一眼レフを買う場合は、焦点距離50mmの標準レンズをセットで購入する事が多かったと思います。もう少し前の時代には、標準レンズは55~58mmでした。一眼レフではレンズとフィルムの間にミラーがあるため、一定の距離を開けなければならない訳ですが、初期においては50mmで大口径のレンズを作る事が難しかったのですね。では一体標準レンズと言えるのは何mmから何mmの間なのでしょうか。

一般に標準レンズと言われるのは画面の対角線長なので24×36mmの画面の場合は、対角線が43mmとなります。では一体どうして50mmが標準レンズという事になってしまったのでしょうか?おそらくは、ライカが最初にそう言ってしまったからだと思いますが、58mm標準レンズを装着すると、旅行などではもう少し広く写った方が良いなと感じました。その反面で、お花のアップやポートレートには重宝しますから、目的別にアドバイスしてくれた方が良いと思うのですが、メーカーはそんな事にはお構いなしで、標準レンズを売りまくりました。おかげで中古市場には沢山の標準レンズが低価格で出回っていますから、これから写真に取り組もうという皆さんには、有効に活用して欲しいですね。

望遠でも広角でも無い、肉眼で見た感じに近い写り方をします。価格が安くて綺麗に写るレンズですが、見たまんまに写りますから、案外使いこなしは難しいと思います。

ミノルタ 標準ロッコールレンズ 6本比較

手元に有る新旧6本の標準ロッコールレンズを比較してみました。オールドレンズはどれを買えば良いのか迷っていらっしゃる方の参考になれば幸いです。

【使用レンズ】

AUTOロッコール55mm/1.8(左上)

MCロッコール55mm/1.7(中央上)

MCロッコール58mm/1.4(右上)

MCロッコール50mm/1.7(左下)

NewMD50mm/1.4(中央下)

NewMD50mm/1.7(右下)

絞り開放で撮影

開放F値が異なるレンズを、同列で評価するのも公平では無いかもしれませんが、各レンズの特徴が良くわかるので、見てみましょう。

マニュアルフォーカス用レンズの最後になったNewMDが優秀なのはもちろんですが、MCロッコール50mm/1.7の切れ味良い描写が印象的です。中古市場でも格安で入手出来るので、どれを買えば良いのか迷っていらっしゃる方にはお勧めですね。

絞りF2.8で撮影

絞り開放と同様に、MCロッコール50mm/1.7が素晴らしい切れ味ですが、開放ではなまくらだったMCロッコール55mm/1.7が劇的に良くなるのが印象的です。開放での使用を考慮しないなら、MCロッコール55mm/1.7も有りかなと思います。

絞りF4で撮影

ここでも、MCロッコール55mm/1.7が、良い切れ味を見せてくれます。もちろんMCロッコール50mm/1.7は、相変わらず良いですね。

絞りF5.6で撮影

相変わらず、MCロッコール55mm/1.7と、MCロッコール50mm/1.7が切れ味鋭いですね。MCロッコール58mm/1.4は、どうしたのでしょうか?ピントがずれていたとは思えませんが、絞り開放でピント位置を決めた後は、調整していないので、絞りの変化による、ピント移動が発生している可能性も、疑っています。

絞りF8で撮影

ここまで絞っても、AUTOロッコールとF1.4レンズ2本は、劇的には良くなりません。ピントがずれているのか?何か設定が間違っているのでは無いか?なんて考えるものですが、これまでも沢山のレンズをテストしてきて、おかしいと思ったものは、やっぱりそれなりの性能でしたね。

MCRokkor

50mm/F1.7

フィルムで撮影した後の必需品と言えば・・・。とりわけポジフィルムで撮影した場合は、結果を拡大してみるためのルーペが欲しくなります。どんなルーペが良いのかなと調べてみると、どれもこれも良いお値段でため息が出てしまいますね。

そんな時に、手元にあるもので、ルーペとして大活躍してくれるのが、一眼レフ用の標準レンズです。もちろん全てオールドレンズで、猫の手元には10本もの標準レンズがありました。それらを比較してみて一番見え方の良かったレンズが、このMC

Rokkor 50mm/f1.7で、出番の無かったタンスの肥やしが、表舞台に踊り出てきました。カメラメーカーの看板を背負っている大口径f1.4の標準レンズと比較してどうなの?という疑問を持たれる方も多いと思います。正直なところ、F5.6位まで絞り込んで撮影される方なら、こちらのレンズで良いのではないでしょうか。

MD Rokkor

45mm/F2

画面対角線の長さに近い焦点距離です、小型軽量ですがその描写は侮ってはいけません。マウントアダプターを介して、フルサイズミラーレスのα7に装着しています。。

画角は、45判ならAPO-SYMMAR 150mm/f5.6、67判ならK/L90mm/f3.5に相当します。

ZEISS

C/Y Tessar

45mm f2.8

子供のころ、大好きだったおやつと言えばホットケーキを上げられる方も多いと思います。もちろん猫も大好きでしたが、滅多に作ってもらえないご馳走でした。随分後になってからですが、パンケーキというものもあるみたいだと知りました。我が家では食べたことがないなあと思っていたら、ニャンと!一眼レフカメラ用に「パンケーキレンズ」なるものが大流行したことがありました。パンケーキのように、薄くて小さいレンズということらしいのですが、レンズの方がずっと小さいと感じるのは猫だけでしょうか。

そんなパンケーキレンズの流行時に、ヤシカコンタックスマウントの45mm/2.8も登場しました。レンズ構成は文字通り3群4枚構成のテッサータイプです。理屈では、写真用レンズとして明るくてシャープに写る初めてのレンズらしいのですが、「写真はレンズで決まる」と豪語するカールツァイスから発売されるレンズですから、見かけは貧相でも、描写性能に期待は高まりますね。同時期にミノルタのMDRokkor45mm/2も手元にあったため、同じ被写体で取り比べをしてみましたが、ツァイスの方がびしっと締まった描写をしました。開放F値を2.8として設計に余裕を持たせたことが幸いだったのでしょうか。ただし、絞りを絞れば描写はどんどん尖鋭となって、F11がベストではないかと思います。使いやすい画角に加え、小型軽量なのでぶらぶら散歩するときに装着しています。

画角は、45判ならAPO-SYMMAR 150mm/f5.6、67判ならK/L90mm/f3.5に相当します。

近所の風景です。画面中央と右下を拡大して、絞りを変えて撮影しました。絞りの違いで描写がどのように変わるのか見てみましょう。

絞りF2.8開放

開放F値は、2.8と明るいのですが、画面端の方はかなり流れていますね。これを承知で、携帯性を優先するなら、良いレンズと言えるでしょう。猫としては、開放F3.5なんて言うレンズの方が良いのですが、商品として成立しにくいのでしょうね。

絞りF4

一段絞っただけでもぐっと良くなりますが、もっと絞れば、もっと良くなります。

絞りF5.6

絞りF8

絞りF11

ここまで絞り込むと、全画面に渡って、シャープな画になります。

絞りF16

流石にここまで絞ると、画質の低下が始まりますね。

絞りF22

パンフォーカスでの撮影等、特別な目的が無ければ、最小絞りでの撮影はお勧めしません。

MDRokkor

50mm/F1.4

猫が中学生だった頃、若者対象の写真コンテストがあったと記憶しています。ミノルタが主催?或いは協賛で、賞を取ると当時のミノルタ主力機であるXDとレンズが貰えたと思います。

コンテスト開催を告知するポスターには、MDRokkor50mm/1.4を装着したXDを胸にかけた少年が写っていたような記憶がおぼろげながら残っています。なんでそんなことを覚えているのかと言えば、カメラに興味を持ち始めた猫にとってminoltaXDは、あこがれの高級機だったのです。

それからウン十年が過ぎ、このレンズもオークションで、美品が数千円で入手できるようになりました。

フィルター径が55㎜の前期型と55㎜の後期型がありますが、手元にあるのは前期型です。絞りをf8まで絞り込むと全画面にわたって素晴らしい描写を示します。

また中間リングを使用した接写でも活躍してくれますね。ミラーレス一眼のsonyαシリーズと組み合わせれば、現代でも十分使えるレンズと思うのですが、ピントはマニュアルで合わせますから、今どきのカメラ猫さんには使ってもらえないんですかねえ。

MFレンズをAF化するマウントアダプター(テックアート製LM-EA7)ニャンていうのも市販されていますが、これにお金をかけるくらいなら、最新のレンズを購入されますかね。

一般撮影での描写はどうでしょうか。

畑で遠景を撮影し、絞りを変えて画面中央と右下端を拡大しています。

全景

F1.4

F2

F2.8

F4

F5.6

F8

F11

F16

MCRokkor

50mm/F1.4

ミノルタMF一眼レフ用のF1.4標準レンズとしてはAUTOROKKOR58mm/1.4に始まり、MC化された時にレンズ構成は変わらずコーティングのみ変更。その後、焦点距離が50mmとなったのがこのレンズです。絞り環が塗装された金属で、次の世代となるMDRokkor50mm/1.4よりも、質感は高いと思います。

ネットを検索していると、MC/MDRokkor50mm/1.4の描写の違いを比較評価されてらっしゃるサイトがいくつも見つかりますが、評価結果を拝見しても、二つのレンズの描写に決定的な特徴に差が認められません。猫自身も撮り比べたのですが、正直なところ見分けがつきません。メーカーとしても力の入ったレンズでしょうし、MCRokkor50mmの時点でこのスペックのレンズは、完成の域に達したのではないでしょうか。

違いの分かる撮影条件などが見いだせたなら、改めてご紹介させていただきます。

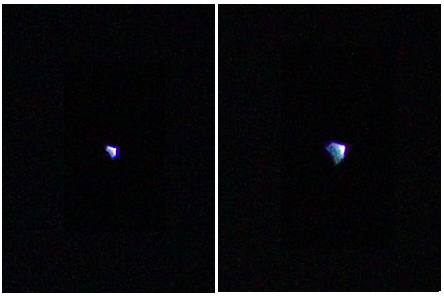

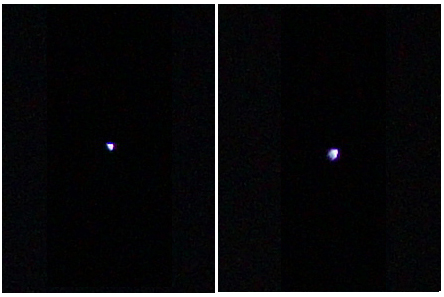

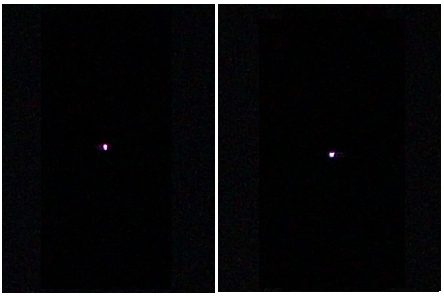

MC Rokkor50mm/F1.4と同時に、MD Rokkor50mm/F1.4で、冬空に輝くシリウスを、画面右上に配置して撮影しました。この画像の右上部分で、新旧二つのレンズを比較しましょう。

画面右上に写っている明るい星が、冬の星空を代表するシリウスです。

絞り F1.4開放

左側が、MCロッコール50mm/F1.4による画像の拡大拡大。右側がMDロッコール50mm/F1.4による画像の拡大です。

流石に、世代が新しくなっても、点にはなりません。一般撮影なら、「柔らかい描写」で済まされるかもしれませんが、顕著なサジタルコマフレアです。翼を広げた鳥と言ったところでしょうか。全画面に渡って均一な写りを求めるなら、絞り開放での撮影はあり得ませんね。

絞り F2

一段絞り込むだけで、劇的に良くはなりますが、まだまだ点にはほど遠い星像です。誰が見ても、MCRokkor50mm/F1.4の方が、優秀と感じるのでは無いかと思うのですが、いかがでしょうか。

絞り F2.8

大画面で見なければ、気にならないかもしれませんが、もう一息頑張りたい星像ですね。開放から二段絞っても、MDRokkor はMCRokkorで得られる星像に及びません。このあたりは、絞るにつれて画質が向上する設計とするのか、それともある程度絞ったところで、急激に画質が向上する設計とするのか、商品企画の問題で、どちらが正解とは言えません。ユーザーとしては、製品の特徴を理解した上で、撮影目的に最適な機材を選択するべきでしょう。そのために必要なデータが、メーカーから提供されているとは言いがたい現状では、ユーザー自身でテストしてみるほかありません。

絞り F4

ここまで絞り込めば、ほぼ点になりますが、MCロッコールの方が良好です。

絞り F5.6

どちらのレンズで撮影した星像も、極めてシャープになります。フィルムで撮影していた時は、とにかく明るいレンズが欲しかったのですが、デジタルでの撮影なら、簡単に高感度での撮影が可能ですから、ここまで絞り込んでの撮影も、有りかなと思います。

AUTO Rokkor

55mm/F1.8

緑のロッコールとして、有名になったレンズです。今日でも、十分に使えると思います。

他のレンズとは違った、独特の描写で、標準クラスのレンズとしては、もっとも多用しています。AUTOロッコールの次の世代のMCロッコールの多くが、絞り羽根を6枚としましたが、このレンズは8枚あります。

若い皆さんは,そんな古いレンズで写るのか?と思われるかもしれませんが、ご自身の目で確かめる事をお勧めします。中古相場で\1,000以下ですから、試しに買ってみるという軽い気持ちで味見をしてみると良いかもしれません。

画角は、45判ならAPO-SYMMAR 180mm/f5.6に相当します。

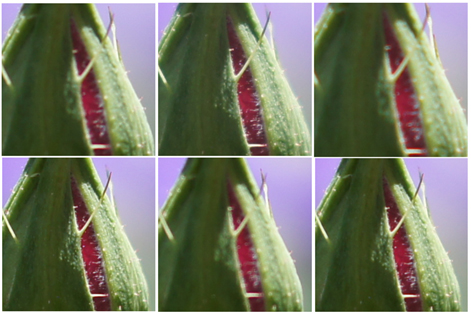

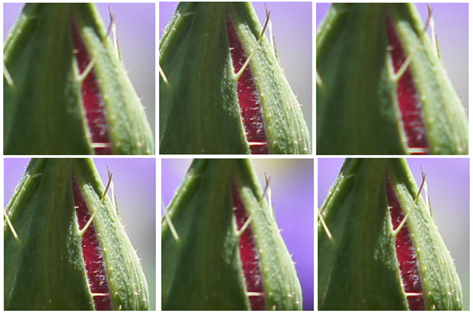

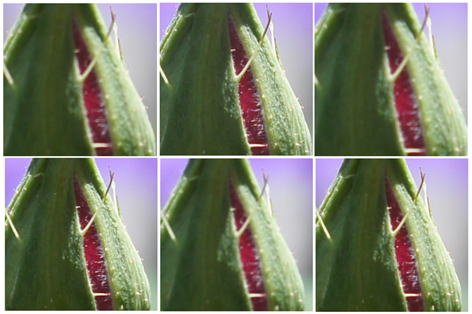

作例:バラ(品種名:ダブルデライト)

絞りの違いで、描写がどのように変わるのか見てみましょう。

近所の風景を、絞りを変えて撮影しています

画面中央部と右下を拡大しています。

絞りF1.8開放

中心部はまずまずですが、端では流れていますね。

絞りF2.8

絞りF4

絞りF5.6

絞りF8

画面の端まで、引き締まった画になります。緻密な描写を求めるなら、ここまで絞り込んで撮影したいですね。

絞りF11

上記の絞りF8と、甲乙付けがたい印象です。

絞りF16

中央の菜の花が、甘い描写になってきました。ここまで絞ると流石に画質は低下しますね

AUTORokkor

58mm/F1.4

焦点距離が同じMCロッコールとは同一のレンズ構成です。バラの撮影に多用していますが、55mm/1.8と比較すると、もっと背景をぼかしたいという場面で活躍してくれますが、最近接距離での撮影で絞り開放では、どこにピントを合わせたら良いものか迷ってしまいますね。少し絞れば恐ろしくシャープになりますが、ボケとの兼ね合いで出来れば絞りは開放のまま撮影したいところです。

絞り羽根は、MCロッコールでは6枚になってしまいましたが、AUTOロッコールは55mmと同様に8枚あります。

画角は、45判ならAPO-SYMMAR 180mm/f5.6に相当します。