ミズバショウ咲く尾瀬ヶ原と尾瀬沼

尾瀬ヶ原と尾瀬沼の日帰り縦走(平成23年6月4日)の様子を紹介します

健脚向きです。

途中でお会いした方からは「健脚ですね」と言われますが、同様のルートで歩いている方は少なくありません。もちろん御自身の体力・健康状態と相談して山行計画を立ててください。下界は初夏でも、ここでは夜間は氷点下まで気温が下がります。途中で動けなくなると遭難です。

尾瀬への入山口として有名なのは、群馬県側の鳩待峠と福島県側の沼山峠でしょう。電車とバスを使えば沼山峠から早朝に入山して、夕方には鳩待峠に達する事も可能ですが、マイカー利用では出来ないコースです。首都圏在住の方が週末の日帰りで尾瀬ヶ原と尾瀬沼の二つを楽しむためにはどうしたら良いのでしょうか?尾瀬沼の南に位置する大清水を通ればマイカー利用でも日帰り縦走が可能なんですね。周り方には時計回り。反時計回りがありますが猫はいつも時計回りで歩いています。それでは、欲張りな日帰り縦走目指して出発しましょう。

鳩待峠に至る道路は、水芭蕉シーズンから紅葉が終わるまで週末のほとんどでマイカー規制が行われています。車両が入れないのは戸倉と鳩待峠の間の津奈木からですが、この周辺には駐車場がありませんから、車を停めるのは戸倉になりますね。戸倉でシャトルバスに乗って鳩待峠を目指すわけですが、一日中バスが走っているわけでは有りません。マイカー規制区間は朝5時にならないとシャトルバスやタクシーの通行が出来ないので、シャトルバスが動き出すのは4時過ぎからです。東京にお住まいの方なら、日付が変わってから出発すれば、関越道経由で4時前には余裕で戸倉駐車場に到着できるでしょう。バス券を購入してシャトルバスに乗り込めば、鳩待峠につくまではうとうとしていてOKです。

さて、鳩待峠に到着しました。水芭蕉シーズンならバス停周辺に除雪された雪の山が目に付くはずです。そーなんですね。尾瀬はとっても寒いんです。下界は初夏の暑さでも、尾瀬では日が暮れれば氷点下になる事も珍しくはありません。日帰り予定の場合でも、防寒装備はしっかり持ちましょう。捻挫、骨折、食あたり・・・・・。どんなアクシデントがあなたを待ち受けているかわかりません。山の中で身動きできなくなっても救助なんてすぐには来てくれないのです。そして、行きたくなっても無いのがトイレ!トイレを見かけたらとりあえず立ち寄るくらいの心掛けはしましょう。トイレのある場所の間隔は、短いところでも1時間程度歩かなければなりません。尾瀬は「観光地」ではないので、しっかりした準備が大切です。 鳩待峠から尾瀬ヶ原の西の端に位置する山の鼻までは、およそ1時間の道のりです。近年は木道の整備も進んで歩き易くなりましたが油断は禁物!水芭蕉シーズンに朝一番で歩くと木道が凍結している事が多いのです!都会の方には想像できないかもしれませんが、これが尾瀬の現実です。滑って転ぶと骨折の危険が大きいですね。折角水芭蕉を楽しみにしてやってきたのに、骨折したのではすぐにUターンしなければなりません.。そんな事にならないように、木道の上は絶対に凍結しているつもりで進みましょう。

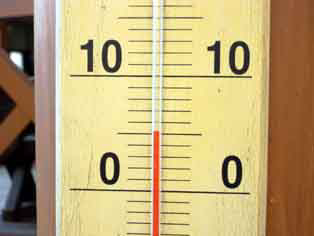

平らな木道が続くようになるともうすぐ山の鼻に到着です。ここには、ビジターセンターとトイレがありますから、情報収集も兼ねて一休みしましょう。ビジターセンターの前にかかっている温度計を確認すると・・・・・。早朝なら間違いなく10℃以下だと思います。ここまで1時間も歩いてくれば身体は温まっていると思いますが、腰掛けて休んでいると、身体はどんどん冷えてきます。こまめに衣類を着脱して体調管理に気をつけましょう。周囲には初夏の訪れに合わせてやって来たイワツバメが乱舞しています。そんな様子を眺めながら休んだら次の牛首分岐目指して歩き始めましょう。おっとっと・・・・・。出発したばかりなのにもう休憩?いえいえ違いますね。山の鼻の木立の間を抜けると、水芭蕉の大群落が広がっているのです。みなさんカメラを構えて熱心に写真を撮っていらっしゃいますね。進行方向に見える山は燧ケ岳ですが、時々足を止めて後ろを振り返って見ましょう。旭を浴びて輝く至仏山が、そのなだらかな山容を現します。

そんな感じで歩みを進めると、やがてたくさんの方が腰を降ろして休憩している姿が目に入ります。牛首分岐ですね。左に進めばヨッピ橋を経由して東電小屋へ至りますが、この日は真っ直ぐ進む事にしましょう。疲れた方はここで休憩するのもOKですが、ここまでで疲れを感じる方には、日帰り縦走はお勧めしません。先の道のりはまだまだ長いのです。真っ直ぐ進んでいくと左手の湿原の中に数本の木立が目に止まります。木道が分岐していますから入って見ましょう。尾瀬のポスターでは必ずと言って良いほど使われるのがここ「下の大堀川」なんですが、定番となるだけあって素晴らしい眺め・・・・・。休憩を取るならこういう場所をお勧めします。

さて、湿原の中に忽然と現れたのは竜宮小屋。こちらにはトイレがありますから立ち寄っておきましょう。ここから先には東電小屋や見晴地区にもトイレはありますが、生理現象はいつ襲ってくるか分かりません!「そんな子供じゃないんだから・・・・・」と、甘く見てはいけないのです!いつもとは違う場所でいつもとは違うことをしています。そして尾瀬ヶ原は隠れる場所なんて無いのです。そうです、尾瀬には青空トイレは無いのです!!!。竜宮小屋で一服したら、どちらに進むか思案しますね。真っ直ぐ見晴らしに向かうのか?それとも遠回りして東電小屋を経由するのか?時間と体力に余裕がある方には、東電小屋経由をお勧めします。真ッ平らな尾瀬ヶ原の中でも東電小屋のある一角は、小高くなっており見晴らしが良いのです。少し高いところから至仏山を見て見ましょう。足元には黄色のリュウキンカが咲き乱れて素晴らしい眺めです。

尾瀬を説明する文章を読むと「群馬、新潟、福島の三県にまたがる」という表現を目にします。群馬福島の県境は看板を目にする方も多いと思いますが、一体どこが新潟県なのでしょうか?歩みを進めて到着した尾瀬ヶ原北部に位置する東電小屋は、実は新潟県に位置しており、紹介している日帰り縦走コースを歩くと、群馬、新潟、福島三県の入組んだ県境を何度も超えながら進みます。ここにもトイレがありますから、ベンチに腰かけて至仏山を遠くに見ながら休憩するのもよいでしょう。

東電小屋を後にして少し進むと、木立の中にミズバショウの群落が現れます。背景に燧ケ岳を配して構図を決めるのもよしなんですが、木道の上以外には足の置き場がなく、三脚を立てて大判カメラをセットするわけにはいきません。手持ち撮影が可能な67判で超広角レンズをつけて撮るのが正解でしょうか。日帰り縦走プランなのに、撮影機材がどんどん増えてしまうのには困ったものですね。ミズバショウ咲く小さな湿原を過ぎると、轟々と水の流れる川が現れます。日本海へと注ぐ只見川の源流になりますが、少し下流には三条の滝といったスポットもありますね。そちらはまたの機会にして、尾瀬ヶ原東端の見晴地区を目ざしましょう。

進行方向右側の至仏山方向は見通しが利きます。ミズバショウを手前に配して至仏山をパチリと撮れば、尾瀬の雰囲気がばっちり表現できますね。程なくして見晴地区に到着です。数件の山小屋とテーブルベンチがあり、ゆったり腰を下ろして休憩するにはもってこいの場所です。ここから白砂峠を越えて尾瀬沼までの2時間はトイレがありませんから、必ず行っておきましょう。早朝から歩いてくたくたという方は、ここから鳩待峠に引き返すことも考えなければなりません。尾瀬沼に至る道はこれまでの木道とは異なり、本格的な登山道の部分が大半となります。また、上り勾配を歩くことになりますから、体力的に不安を感じたらゆっくり帰った方が、楽しい思い出となるでしょう。体力と気力が十分な方は、尾瀬沼目指して森の中に入っていきましょう。新緑の木立の中を歩くのは爽快!と言いたいところですが、風がないので案外蒸し暑く感じるかもしれません。そうかと思えば白砂峠付近では遅くまで残雪が残っていますから、スパッツ等の装備は忘れずに着用しましょう。白砂峠を越えて下り勾配を進むと小さな湿原が現れます。登り坂を歩き続けてきたので荷物を下ろして休憩しましょう。目の前に迫る燧ケ岳を仰ぎ見ながらでもよし、遠い青空を眺めながらでもよしですね。

休憩を終えて歩き出すと、20分ほどで尾瀬沼西端の沼尻に到着です。屋根のある休憩場所もあるためでしょうか。いつも大混雑していますね。沼山峠や大清水から入山し、尾瀬沼を一周して日帰りする方も多いのでしょう。下山予定の大清水へは沼尻から尾瀬沼の南岸を経由するのが近道ですが、時間と体力に余裕がある方は北岸を東に進んでみましょう。木道が整備されており歩きやすいですね。時折木道の下から小動物が飛び出してきます。一体何かと思えばオコジョですね。非常に好奇心の強い動物で、付かず離れず登山者の様子をうかがっています。もちろん捕まえたりしてはいけませんね。

大江湿原を超えれば、長蔵小屋がある東岸に到着です。尾瀬沼の向こうには燧ケ岳を望み、休憩できる場所も多いのでここで休憩しましょうか。もちろん立派なトイレも完備しています。売店もありますから、お土産を買うのもよいかもしれませんが、大清水のバス停までは、3時間程度歩かなければなりません。体力と相談しながら休憩しましょう。

さて、尾瀬沼東岸の山小屋地区を後にしてバス停のある大清水を目指しましょう。20分ほど歩くと三平下に着きますが、途中尾瀬沼と燧ケ岳の組み合わせで絶好の写真スポットが連続します。美しい風景に見とれて木道を踏み外し、大怪我をされる方もいますから、足元には注意して進みましょう。三平下には売店のある山小屋が一軒とトイレがあります。疲れも大分溜まっているかもしれませんから、体調と相談しながら休憩しましょう。

三平下から三平峠までの道は北向き斜面の樹林の中にあります。積雪の多い年は、6月でも残雪がたっぷり残っていますから、足元に注意して歩きましょう。三平峠付近の樹林の中では針葉樹の香りが清々しいです。見通しの利かない樹林の中の道が連続しますが、峠の少し南側で遠く至仏山の山頂が見える場所があります。ここで至仏山に別れを告げましょう。

ギャラリー

1.戸倉駐車場

関越道の沼田インターチェンジから車で40分ほどで到着します。途中の峠をバイパスするトンネルが完成して運転が楽になりました。

水芭蕉シーズンの6月なら、4時には明るくなります。

2.鳩街峠到着

入山口の鳩待峠までの道は、マイカー規制が行われています。戸倉からはシャトルバスで移動します。

ばすを降りたら、準備運動をして歩き始める準備をしましょう。

トイレに行く事もお忘れなく。

3.石段を下ります

たくさんの入山者が集中する阿朝5過ぎには、尾瀬ヶ原に向かう道は渋滞気味です。

4.至仏山が見えました

木立の切れ目から朝日を浴びる至仏山の雄姿が見えます。皆さん足を止めてシャッターを切っています。

5.残雪がいっぱい

6月だと言うのに、残雪が沢山あります。

早朝は木道が凍結していて、とっても滑りやすいです。

転倒には十分気をつけてください。

6.熊よけの鐘

木道を進むと、小さな湿原の手前で、木道の横に、鐘が吊り下げられています。熊の良く現われる場所では、鐘を鳴らして進みましょう。

7.小さな湿原

ここが尾瀬ヶ原?

いえいえ違います。とっても小さな湿原ですが、ミズバショウのお花が満開です。

8.山の鼻到着

朝6時の気温です。6月初旬と入ってもここは山の上。夜間には氷点下になることもあります。

ハイキングではなく、登山装備でお出かけください。

9.山の鼻で休憩中

鳩街峠から1時間歩きました。ベンチに腰を降ろして休憩しましょう。

10.尾瀬ヶ原はどっちかな

看板(指道標)をしっかり確認して進みましょう。

11.燧ケ岳

朝靄の向こうに東北地方の最高峰である燧ケ岳が見えてきました。あの山の右側を歩いて通ります。

13.咲き乱れる水芭蕉

細い小川の両側に、ミズバショウが咲き乱れています。緩やかなカーブを描く小川の水と、ミズバショウが美しいですね。

16.木道

尾瀬といったら木道です。尾瀬ではほとんどの場所で木道の上を歩きます。木道は登山者のためにあるのではありません。湿原の植物たちが登山者に踏み荒らされないようにするために作られています。

17.ショウジョウバカマ

一面茶色の湿原の中で鮮やかなピンクのお花を咲かせているのがショウジョウバカマです。

背が低いので、写真を撮るのにも一苦労です。

18.蜘蛛の巣

背の低い木々に沢山の蜘蛛の巣がかけられています。朝露に濡れた蜘蛛の巣が朝日を浴びて輝くさまは美しいです。

19.シラカンバと至仏山

尾瀬ヶ原に生える白い幹の木はシラカンバです。お隣の尾瀬沼ではダケカンバに代わります。標高の差は260mしかありませんが、歩きながら植生が変わる様子を観察できます。

20.水面に映る燧ケ岳

木道の両側に現われる沢山の池塘の水面に燧ケ岳の雄姿は映えますね。。

21.景鶴山

湿原の向こうに景鶴山が見えてきました。ノコギリの歯のようなぎざぎざの岩でできた山頂が特徴的です。

22.水芭蕉と至仏山

定番の撮影ポイントです。ありきたりですが、やっぱりここではシャッターを切っておきたいですね。45判ならアポジンマーAPO-SYMMAR 150mm/f5.6で切り取るか、スーパーアンギュロン SUPER-ANGULON 90mm/5.6で手前まで連なるミズバショウを狙いましょうフルサイズミラーレス一眼ならMCロッコール Rokkor 35mm/2.8 と MCロッコール24mm/2.8に相当します。

24.リュウキンカ

木道の周囲にはリュウキンカの黄色いお花が咲き乱れています。

25.森の熊さん

ヨッピ橋を渡って、東電小屋に向かおうとしたら、早朝に熊さんが現われたと言う事で、通行止めになっていました。

通行止めが解除されるまで一休みです。意外かもしれませんが、近年尾瀬では熊の目撃が多いのです。

26.東電小屋

その名の通り東電小屋です。周囲には他の小屋も無くお客さんの数もそんなに多くはありませんが、眺めが素晴らしい場所です。

27.至仏山とリュウキンカ

リュウキンカを前景に配置して、至仏山を遠望します。黄色いお花が、画面にインパクトを与えてくれますね。

28東電小屋の山桜

平地では、一ヶ月以上前に散ってしまった桜たち・・・・。尾瀬ヶ原では5月下旬が見頃です。都会でお花見をしそびれた忙しい皆さんは、こんなところでのんびり桜を愛でてみては如何でしょうか。

29.燧ケ岳に向かって歩く

東電小屋で休憩した後は、燧ケ岳を見ながら進みます。木道の両側は比較的乾いた感じの湿原ですが、水芭蕉は沢山咲いています。

30.尾瀬ヶ原橋

只見川にかかる立派な橋です。中央部分はちょっと広くなっている ので、橋の上から只見川の流れを眺めて、日本海へ思いを巡らすのも良いでしょう。

32.至仏山遠望

只見川を渡ると視界が開けて、至仏山が遠くに見えます。目の前咲き乱れる水芭蕉と至仏山の組み合わせが素晴らしいですね。

33.水芭蕉の群落

この辺りは入山者も少ないのでゆっくり水芭蕉を楽しむことができます。時間にゆとりを持って奥まで足を伸ばしたものの特権ですね。

34.見晴へと続く木道

木道は往復二車線?になっているし、入山者も少ないから歩きやすいです。木道の形作る造詣も面白いですね。

35.見晴から至仏山を望む

山小屋が集まる見晴に到着しました。沢山の方がベンチに座って休憩しています。気の早い方たちは、お昼ご飯タイムですね。

景色も良いので、のんびりしていると、あっという間に時間が過ぎてしまいますが、先を急がなければなりません。

36.足元に咲くスミレ

湿原を離れて地面が乾燥した場所では小さな紫色のスミレが咲いています。名前は・・・・・。

止めておきましょう。間違っているといけませんから。

37.尾瀬沼目指して登る

尾瀬ヶ原の標高が1400mに対して、尾瀬沼は1660m。途中には峠もあるので、上り坂をぐいぐい登って歩く登山道となります。

年配の方にとっては、結構きつい場所だと思います。

39.残雪がいっぱい

標高が上がると、植生が変化して針葉樹が多く目に付きます。足元には雪!都会は初夏でも、ここは山です。しっかりした装備で歩きましょう。軽アイゼンをつけたほうが歩きやすいですね。

41.白砂峠

ここまで登れば、後は尾瀬沼まで下り道・・・・・。安心してはいけません!足元には深い雪が在って、とっても滑りやすいですから気をつけて歩きましょう。

42.木道を振り返る

滑りやすい雪道を下ると、小さな湿原が広がっています。その湿原を貫いて木道が整備されています。両端には腰を下ろす場所がありますから一服しましょう。

43.沼尻

ようやく尾瀬沼に到着しました。屋根のある休憩所はありますが、休日は混雑していますね。

44.ダケカンバはハゲカンバ

10月初旬には黄色に染まるダケカンバも、芽吹きの季節はまだ先のようです。。

45.燧ケ岳

三つの山頂が良く分かる場所です。

46.お昼の時間

朝から歩きづめです・・・・・。

この辺りでゆっくりお昼にしましょう。

47.水芭蕉と燧ケ岳

この風景が見られるのも少しの間です。小さな湿原はあっという間に緑に覆われます。

48.雪に覆われた三平峠

大清水から軽装備で入山される観光のお客さんは、こんな事になっているとは夢にも思わないのでしょう。

防水性の無い靴で歩くと、足が冷たくなって辛いです。

49.至仏山

山頂がちょっぴり見えています。通る時は気をつけて見てください。。

50.一の瀬休憩所

夏にはかき氷もあります。

51.ムラサキヤシオ

濃いピンクのツツジです。

52.大清水が見えてきました

あと少しです。頑張りましょう。

53.路線バスで戸倉へ

大清水から関越交通の路線バスに乗って、車を停めた戸倉に戻ります。

バスの時刻表が毎年変更されます。

お出かけ前に最新のダイヤを必ず確認しましょう。。